Архитектура и строительное искусство английских мастеров в 19 веке оказали огромное влияние на развитие европейских городов, показав возможности, которые даёт изучение и использование национального наследия, традиций, включающих сельскую культуру.

Немецкий архитектор Герман Мутезиус утверждал: «Люди в английских загородных коттеджах жили более счастливо, чем в городских дворцах».

Английский дом оказался примером для архитектурных реформ на континенте и мечтой для состоятельных семей.

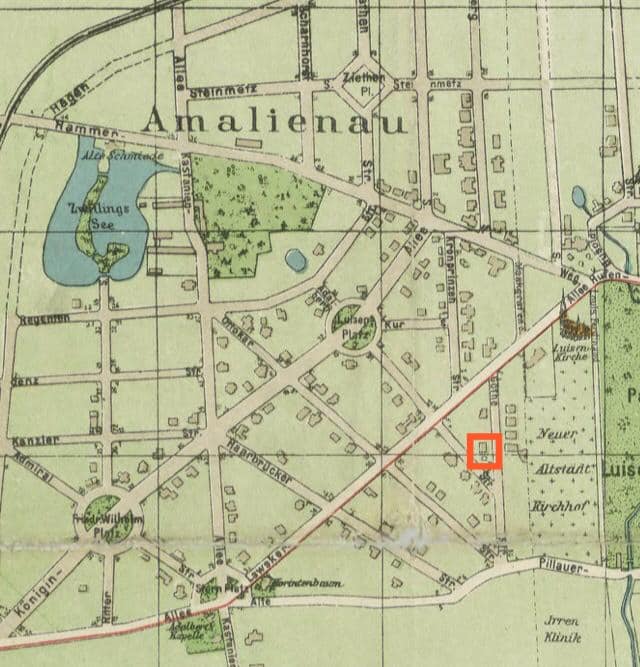

В конце 19 века в западной части Кёнигсберга появляется один из самых престижных кварталов города — колония вилл Амалиенау. Под руководством Фридриха Хайтмана над созданием «города-сада» работали наиболее знаменитые архитекторы Кёнигсберга: Ф. Ларс, Г. Хопп, К. Фрик, П. Бростовски, знакомые с архитектурными новинками и зарубежным опытом.

Новый район, по современной в то время концепции «город-сад», предполагал застройку малоэтажными благоустроенными виллами с обилием деревьев, цветов и кустарников.

Для каждого заказчика дом, даже самый маленький, каждая вилла строились по индивидуальному проекту.

Мечта о собственной городской вилле в окружении природы стала реальностью для семей состоятельных предпринимателей, общественных деятелей, врачей, адвокатов, профессоров Университета.

Неудивительно, что в атмосфере «города-сада» Амалиенау выросли поколения талантливых людей, чьи имена вошли в мировую историю науки, культуры и искусства.

Район Амалиенау в годы войны не подвергся значительным разрушениям, сохранив облик «города-сада». Многие виллы получили статус Объектов культурного наследия и являются в наши дни предметом исследований для архитекторов, искусствоведов, туристов и жителей Калининграда.

Например, вилла доктора Самуэля Йесснера (Samuel Jessner), построенная в Амалиенау на улице Гёте, 10 (н.в — ул. Пушкина, 10).

О докторе Йесснере и его талантливых сыновьях стоит непременно помнить, остановившись перед дверью бывшей семейной виллы.

Самуэль Йесснер (1859−1929) был немецким дерматологом — венерологом.

Йесснер родился в Дорбиане (н.в Дарбенай, Литва), изучал медицину в Кенигсбергском университете и там же, защитив докторскую степень, получил место преподавателя.

Практикует в клинике (Drummstr.8 — до 1914 года), а с 1921 открывает частную клинику (Steindamm, 11).

Его большой труд «Венерические заболевания» несколько раз издавался на русском языке. Он был председателем Кенигсбергского отделения Немецкого общества по этической культуре.

Большая семья Самуэля переезжает в Кёнигсберг из города Столп (н.в.Слупск, Польша).

У Самуэля Йесснера было четверо своих детей: Курт, Макс, Фриц, Эльзе и приемный сын Леопольд — все получили от отца наилучшее воспитание и образование.

Наибольший вклад в науку и культуру, безусловно, внесли Макс и Леопольд Йесснеры, но коротко обо всех братьях:

Курт стал специалистом по кожным заболеваниям и сексопатологом, вел практику в клинике отца (Steindamm 11).

Фриц изучал право в Лейпцигском университете и получил там докторскую степень. Затем он решил поступить в театр, брал уроки актерского мастерства в Берлине. Во время Первой мировой войны он работал под руководством своего сводного брата, а затем зятя Леопольда Йесснера в Кенигсберге.(Леопольд женился на Эльзе)

В Новом перестроенном Luisentheate в Кенигсберге служил с 1924 года, а с 1934 по 1936 год работал директором Шаушпильхауса Еврейской культурной ассоциации в Берлине. Затем он вынужден был эмигрировать в Швейцарию, работал старшим директором в городском театре Бёрна и преподавал там в Консерватории.

В 1940 году Фриц эмигрировал в США. Там он работал в Йельской школе драмы, а затем преподавал актерское мастерство в колледже Смита. Он поставил несколько театральных постановок в Гарвардском драматическом клубе и Кембриджском драматическом клубе. Он был директором Театральной мастерской колледжа Уэлсли.

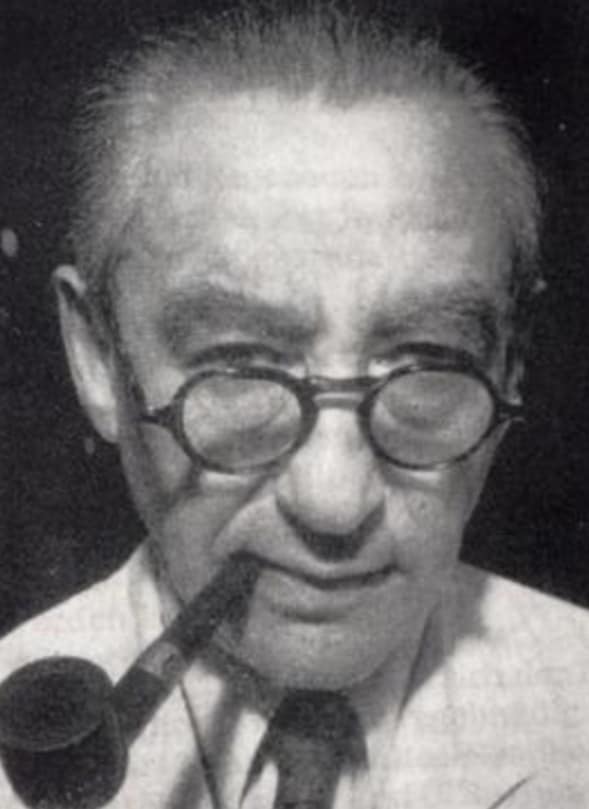

Макс Йесснер (Maks Jessner)

Изучал медицину в университетах Кёнигсберга и Мюнхена. Йесснер прошел обучение дерматологии в клиниках Бреслау (ныне Вроцлав) под руководством Альберта Нейссера. Он стал помощником Йозефа Ядассона Университетского отделения дерматологии в Берне с 1912 по 1914 г. После перерыва Первой мировой войны, в которой он воевал, Макс Йесснер последовал за Ядассоном в университет Бреслау в 1917 году после его абилитации там 1922 г., в 1926 г. назначен доцентом.

В апреле 1928 года Йесснер отправился в Бурят-Монголию в составе советско-германской экспедиции по изучению сифилиса и эффектов антисифилитического препарата Сальварсан. В миссии участвовали восемь советских и восемь немецких исследователей.

В 1931 году он был назначен на место Йозефа Ядассона.

В 1934 был вынужден уйти в отставку вместе с Хансом Биберштейном из-за своего еврейского происхождения. Позже Биберштейн стал профессором дерматологии в Нью-Йоркском университете, как и многие другие дерматологи, которые бежали из оккупированной нацистами Европы, путешествуя по Северной Америке. Йесснер сначала эмигрировал в Швейцарию в 1935 году, затем в 1941 году в Нью-Йорк, где он воссоединился с Биберштейном.

В Нью-Йорке он был включен в преподавательский состав отделения кожи и рака Медицинской школы Нью-Йоркского университета, где также проводит важную исследовательскую работу для создания раствора Йесснера — жидкого пилинга для лечения гиперкератотических поражений эпидермиса.

Пилинг Йесснера, иначе называемый еще голливудским, — разновидность эксфолиации кожи, проводимая комбинацией щадящих кислот. Процедура направлена на улучшение состояния кожных покровов, омоложение. По глубине воздействия относится к срединным пилингам.

Именно здесь, в Нью-Йоркском отделении рака и кожи в 1953 году вместе с Канофом он стал известен благодаря описанию болезни Йесснера-Канофа, лимфоцитарного инфильтрата кожи, где поражения протекали бессимптомно, проявляясь в виде красных пятен или бляшек со спонтанными рецидивами.

Выйдя на пенсию, Йесснер вернулся в Швейцарию, где и умер 27 июня 1978 года.

Леопольд Йесснер (Jessner Leopold) стал известным театральным деятелем — директором ряда театров, режиссером театра и кино.

Как актер дебютировал в 1897 в Котбусе, затем играл в Бреслау (Вроцлав), в Берлине, участвовал в гастрольных турне.

С 1903 года, одиннадцать лет возглавлял гамбургский театр «Талия», где ставил пьесы Х. Ибсена, Г. Гауптмана, Ф. Ведекинда, А. Чехова, М.Метерлинка.

В 1915—1919 гг. — в годы войны возглавил «Новый драматический театр» в Кёнигсберге, где наряду с современными пьесами обращается к классикам.

Еще в кёнигсбергский период своими постановками, отмеченными подчас лихорадочной быстротой и интенсивностью действия, Йеснер предвосхитил развитие послевоенного немецкого театра. Для Йеснера, ведущего режиссера-экспрессиониста послевоенного периода, характерны предельная динамичность, стилизаторство, отказ от реалистической сценографии и излишней детализации в пользу «сценического пространства», оформленного платформами, разновысокими помостами и ступенями.

Спектакли Ричард III (1921) и Наполеон (1922) игрались на практически пустой сцене, почти исключительно на ступенях, получивших название «лестницы Йесснера».

Йесснер был общественно активным художником, членом социал-демократической партии, что нашло отражение в программе, сформулированной им еще в 1913: «Для художественного осмысления требований своего времени, режиссер не имеет права выключаться из окружающего его мира. Напротив: если он обязан осваивать мир театра в шиллеровском понимании сцены, то должен пребывать в гуще окружающей действительности и разбираться в своем времени политически».

Политическая активность Йесснера во многом определила назначение его директором Государственного драматического (еще недавно придворного Королевского) театра в Берлине, которым он руководил с 1919 по 1930 (в 1930—1933 был режиссером этого театра). За пять лет он превратил консервативный театр в современный, буквально отвоевав его у ретроградной публики.

Уже первые постановки определили ту «модель», которая в истории театра связана с его именем: «Вильгельм Телль» Шиллера (1919, вторая редакция 1923), «Маркиз фон Кайт» Ведекинда (1920), «Ричард III» Шекспира (1920), «Заговор Фиеско в Генуе» Шиллера (1922), «Наполеон, или Сто дней» К. Д. Граббе (1922), «Макбет» Шекспира (1922), «Фауст» Гете (первая часть, 1923), «Отелло» Шекспира (1921), «Дон Карлос» Шиллера (1922), трилогия «Валленштейн» Шиллера (1924).

Основная тема этих спектаклей — тираноборчество, во многом определявшаяся революционной атмосферой времени.

Йесснер поставил свыше сорока спектаклей, постоянно борясь с прессой и реакционными депутатами в рейхстаге, которым в 1930 удалось отстранить его от руководства театром, а в 1933 году Йесснер стал одной из первых жертв проведенной нацистами «чистки» театра и вынужден был бежать из Германии.

В 1936 он поселился в Голливуде, где после нескольких неудачных попыток создать театр силами эмигрировавших из Германии актеров, фактически прекратил режиссерскую деятельность.

Он работал анонимно лектором по киноведению в Metro-Goldwyn-Mayer вплоть до своей смерти в Лос-Анджелесе 30.10.1945 г.

В 1951 году в его честь была названа одна из улиц в берлинском районе Фридрихсхайн.

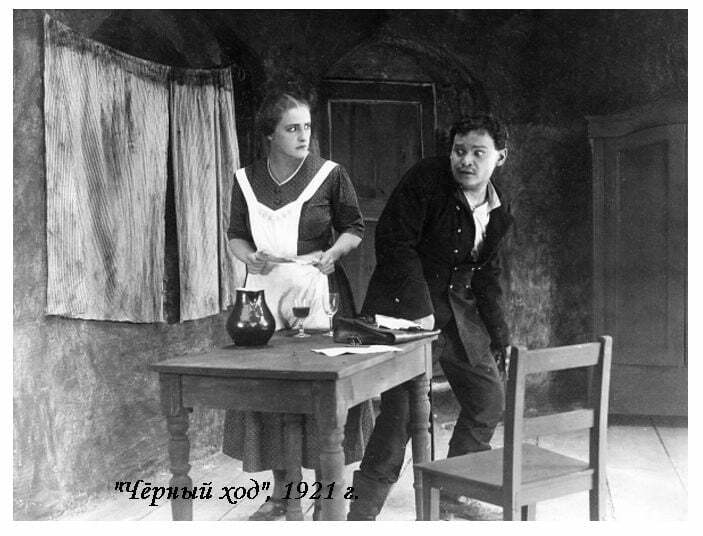

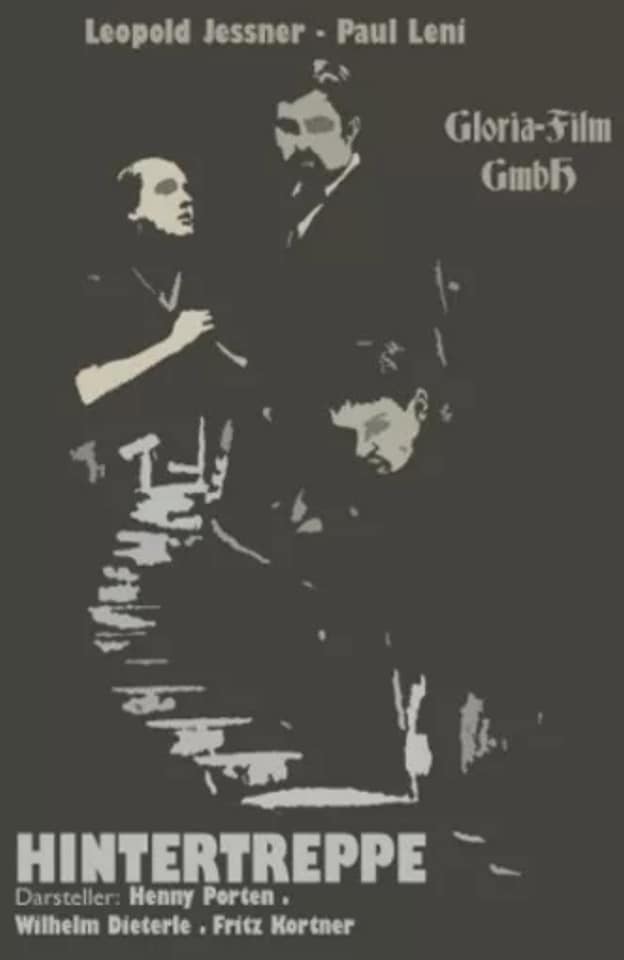

В фильме «Hintertreppe», поставленном Леопольдом Йесснером совместно с Полом Лени, также присутствовали эти лестницы, пусть и стилизованные. Впоследствии они появились в целом ряде образцов немецкого киноэкспрессионизма, что дало повод подвергнуть творчество режиссёра критике за перенос театральной концепции на киноэкран.

А это ступени дома, построенного для семьи доктора Йеснера.

С незначительными изменениями дом хорошо сохранился. Простой по форме, но оформленный оригинальными элементами разных форм — его несложно найти на улице Пушкина 10, в Калининграде.

(фото: декабрь 2020)

В наши дни в здании располагается «Дом Учителя», что очень символично — ведь именно им предстоит воспитать поколения талантливых людей.